ソウル・ファンクのCD

HOME ・ INDEX ・ BLUES ・ NEW ORLEANS ・ ROCK

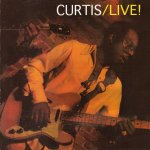

LIVE ; CURTIS MAYFIELD

- Mighty Mighty (Spade And Whitey)

- I Plan To Stay A Believer

- We've Only Just Begun

- People Get Ready

- Stare And Stare

- Check Out Your Mind

- Gypsy Woman

- The Making Of You

- We The People Who Are Darker Than Blue

- (Don't Worry) If There Is A Hell Below

- We're All Going To Go

- Stone Junkie

CURTOM CUR 95061999年、惜しくも亡くなってしまったカーティス・メイフィールドの、1971年のライヴ。N.Y.のビター・エンドという、もともとはフォークのメッカだった店だ。下のダニーのアルバムでもいえるが、ジャケットの茶色っぽい光の加減が、この店のイメージを伝えている。曲は非常にメッセージ性が強いものが多く、人種融和を説く(1)、黒人運動を鼓舞するような(4)や(9)、アンチ・ドラッグ・ソングの(12)など、英語力の乏しい僕にも、その心が伝わってくる。でも、カーティスはあくまでもやさしいんだよね。この人の歌声を聞いていると、何か疲れたときに、フゥッとため息をついて、椅子に越しかけて得られる安堵感みたいなものが感じられる。だから、カーペンターズで有名なポール・ウイリアムスの(3)も、何にも違和感なく聴ける。そしてその次に、「People get ready...」と来るところが、このCDの中で一番好きな所だ。小編制のバンドで、心地よい透き間の空いたサウンド、70年代、確かに時代は変わりつつあったことを感じさせてくれる1枚だ。「ればたら」は言いたくないが、あの時照明が彼の上に落ちなかったら・・・。

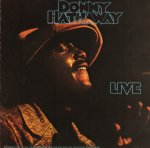

DONNY HATHAWAY LIVE ; DONNY HATHAWAY

- What's Goin' On

- The Ghetto

- Hey Girl

- You've Got A Friend

- Little Ghetto Boy

- We're Still Friends

- Jealous Guy

- Voices Inside (Everything Is Everything)

ATCO 18P2-3090グッピーで飲んでいると、夜中、人が少し増えたときにこのCDの原盤LPのA面が良くかかる。何度も聴いたであろう、ジャリパチの中から、熱くグルーヴする「ザ・ゲットー」。ライヴハウスに似合う曲だ。1971年、かつてカーティス・メイフィールドとも活動を共にしていたダニー・ハザウェイのライヴは、(1)〜(4)がL.A.で、そして(5)〜(8)がカーティスのライヴと同じN.Y.のビター・エンド(裏ジャケのレンガ積みの店、小樽の海猫屋を思い出す)での収録だ。ジャケットの写真からもうかがい知ることができる、知性溢れるダニーの、ジャズやクラシックを吸収して生み出される音は、例えば(3)のようにジャジーで、スティヴィー・ワンダーに通じる複雑な音楽構成をもつ。一方でジョン・レノンの瑞々しい(7)も、違和感なく自分のものにしている。続く長尺の(8)では、コーネル・デュプリーのブルージーなギターが聴きもの((1)〜(4)のギターはフィル・アップチャーチ)だ。女性ファンの歓声とともに始まるキャロル・キングの(4)は、もはやゴスペルのスタンダードと言っても良いが、フィーリング溢れる歌が素晴らしい。僕のフェヴァリットだ。そして1曲目、マーヴィン・ゲイよりストイック(この歌を楽しげなダンス・ナンバーとして演奏するバンドに、僕は違和感を感じる)に歌うダニーに、後の彼の運命が感じられるのは、やはり後知恵だろうか。

LIVE AT THE HARLEM SQUARE CLUB,1963 ; SAM COOKE

- Feel It

- Chain Gang

- Cupid

- It's All Right / For Sentimental Reasons

- Twistin' The Night Away

- Someday Have Mercy

- Bring It On Home To Me

- Nothing Can Change This Love

- Having A Party

RCA PCD1-51811985年にこのアルバムが世に出たとき、大変な驚きをもって迎えられた。サム・クックと言えば、スムースで甘い歌い口で知られており、楽曲の素晴らしさ、歌の上手さはいうまでもなかったが、なぜ、オーティス・レディングなどが彼の曲を取り上げるのか、ちょっと腑に落ちない部分もあったのだ。しかし、このライヴでの、ワイルドなサムの歌を聴いて、納得がいった。大変な迫力で、次々とヒット曲を唄っていく「辛口」なサムの姿が、そこに捉えられていた。ジャケットの表情からも、そうした迫力を感じる。(3)などは甘い歌の代名詞のような歌だが、ここではそんなイメージは見事に払拭されている。(4)の後半は観衆と大合唱!そして(5)になだれ込んでいくところは盛り上がる。素晴らしいキング・カーティスのソロもフューチャーされている。また、LPでいうB面が(6)〜(9)だが、何度聴いたことだろう!ショウが進むにつれて、声はかすれていくのだが、サムのテンションがどんどん高くなっていくのが分かる。これをソウルと言わずして、何と呼ぼう。サム・クックが甘くて苦手な人にこそ聴いていただきたいアルバムだ。(8)なんてこんな凄いバラードだったのかと再認識すること請け合い。ラストで皆が歌い出す気持ちがよく分かる!

LIVE AT THE APOLLO ; JAMES BROWN

- Introduction

- Think

- I Want To Be Around

- James Brown (Thanks)

- That's Life

- Kansas City

- Let Yourself Go

- There Was A Time

- I Feel All Right

- Cold Sweat

- It May Be The Last Time

- I Got You (I Feel Good)

- Prisoner Of Love

- Out Of Sight

- Try Me

- Bring It Up

- It's A Man's, Man's, Man's World

- Lost Someone (Medley)

- Please, Please, Please

POLYDOR POCP-2196JBはたびたびアポロ劇場でライヴ録音をしているが、これは1967年のライヴ。ヒット曲を連発し、最も脂の乗り切っていた頃のJBのショウを見事に捉えている。まずジャケット、シャウトするJBをとらえたシンプルなデザインは、これだけで内容を言い表していると思う。さて、肝心の音だが、「ショウビジネス1番の働き者」との紹介についで、格好いいホーンアレンジの(2)でショウはスタート。スローとアップ、ゲスト・シンガーの歌を取り混ぜながら進む構成は、現在のライヴも大きくは違わないが、このライヴは本当に熱い。ファンキーな(9)から(10)への切り替えは見事だが、このアルバム最大の聴きものが(10)だ。ジミー・ノーレンの絶妙のギター・カッティングと、ジョン・スタークス、クライド・スタブスフィールドのシンコペートするドラミング。スタジオ盤よりややアップ気味だが、このグルーヴ感をJBは67年に完全に確立していたのが凄い。ファンクそのものだ。後半はヒット曲が目白押しで、乗りのいいアップの(12)や(14)(1コーラスのみ!)と、切々と歌うスローの(13)や(15)のコントラストが素晴らしい。そしてクライマックスは(17)から(19)だ。おそらくマントショウが行われているのだろう。聴衆の盛り上がりも凄い。(19)はかなりアップにアレンジしてあり、否が応でも興奮を高める演奏。女性ファンの叫び声がすざまじい。

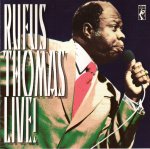

RUFUS THOMAS LIVE! ; RUFUS THOMAS

- Monologue

- Ooh Poo Pah Doo

- Old Macdonald Had A Farm

- Walking The Dog

- The Preacher And The Bear

- The Night Time Is The Right Time

- (Do The) Push And Pull

- Do The Funky Chicken

- The Brakedown

- Do The Funky Chicken

- Do The Funky Penguin

STAX CDSXE 121元祖ファンキーオヤヂ、ルーファスの70年代前半の御機嫌なライヴ。(1)〜(8)はL.T.D.をバックにした1970年ハリウッドでのライヴで、愉快そうな語り(英語力の乏しい僕にはよく分からないのが残念)と、客のコーラス練習に続いて、ジェシー・ヒルの(2)が軽快に始まる。ときおりチーンとベルの音がするのはルーファス自身が鳴らしているのか?曲間の語りやスキャットが楽しい。代表作(4)はかなりタイト。(6)はゴスペル・タッチで味わいのある歌が聴ける。ギター(引き手不明)がフューチャーされており、結構ソリッドで良いギターだ。誰だろう?ゆったりとしたファンク(7)についで、鶏の鳴きまねが入り、(8)に突入。ギターもチキン・リズムを決めていて、すこぶる格好いい。このライヴ、エンターティナーはこうあるべきといった姿勢が全編貫かれていて。非常に楽しめる。

(9)〜(11)は「Wattstax」に収録されていたL.A.のメモリアル・コロシアムでの72年のライヴ。大きな会場なので、趣が異なるが、総立ちで踊り出しそうな演奏だ。バックのプロジェクト・ソウルもしっかりした演奏を聴かせている。でも前半の小さなハコでの会場と一体となったパフォーマンスに、ルーファスの神髄があると思う。でもこのジャケットのルーファスの見えを切ったような表情、いいなぁ。

SOUL TWIST WITH KING CURTIS

- Soul Twist

- Twisting Time

- What'd I Say -pt. 1

- I Know

- Sack O' Woe Twist

- Camp Meetin'

- Wobble Twist

- Irresistible You

- Big Dipper

- Twisting With The King

- Midnight Blue

- Air Raid

- Soul Twist -alt. take

- What'd I Say -pt. 2

- Hot Potato -pt. 1

- Hot Potato -pt. 2

- The Monkey Shout

- Get With It

- Soul Twist -take 7

ENJOY etc/P-VINE PCD-3803このジャケットのLP(内容はノーブル・ワッツなどを含むオムニバス)が P-VINE から発売されたとき、鮮烈な色使いに惹かれて購入した。当時の日本の一部ではジャンプやホンカーがちょっとしたブームとなっていたと記憶しているが、その中でも異彩を放つ一枚だった。キング・カーティスの1960年前後の作品集で、おもに ENJOY でリリースされたものを集めている。ソウルに入れようかブルースに入れようか迷ったが、タイトルからこちらにした。

まずはタイトル曲。ツイストといってもかなりゆったりしたグルーヴィーなリズムで、カーティス特有の突っかかるようなフレーズが印象的で、R&Bチャートで1位を記録したのもうなずける。(7)や(10)はその続編といった曲。(2)や(5)も当時のツイストブームに乗って出されたダンスナンバーだが、(2)のビリー・バトラーのギター・ソロは、アグレッシブですばらしい。ミッキー・ベイカーやジミー・スプルーイルなど、この時代のニューヨークのセッション・ギタリストのプレイは聴き物が多いが、これもそのひとつであろう。レイ・チャールズ・ナンバーのインスト(3)やのどかなハーモニカをフューチャーした(6)も同様の趣で良い。一方(5)はソウル・ジャズというべき作品だ。もうひとつの聴き物がスローの(11)で、印象的なテーマはのちの「ソウル・セレナーデ」を彷彿させる。バトラーも落ち着いたソロを聴かせるが、その後に出るカーティスのソロは情感溢れるすばらしいものだ。(4)はバーバラ・ジョージの代表作となるニューオーリンズ・ポップのカヴァーで、カーティス自身の唄がかわいい。(8)や(9)はかなりポップな曲調で、好みが分かれるか。

このほかは別テイクや他アーティスト名義の作品が収録されているが、その中では(12)がかっこいい。カーリー・ハムナー・オーケストラの1960年のジャンプ・ナンバーで、タイトルの「空襲」そのままに、畳みかけるリフと、ブレークが印象的だ。先のアナログ盤ではこれがA面1曲目で、僕は一発でノックアウトされた。

カーティスは1965年以降のATOCO時代が充実しており、キングピンズがのちのスタッフの原型になったり、アレサの後見人としての活動も見逃せないが、この時代のカーティスにもぜひ注目していただきたい。なお、カーティスの広い時期を集めたコンピとして「Instant Soul」(RAZOR & TIE RE 2054)も好盤だ。

MOTHERSHIP CONNECTION ; PARLIAMENT

- P-Funk (Wants To Get Funked Up)

- Mothership Connection (Star Child)

- Unfunkey UFO

- Supergroovalisticprosifunkstication

- Handcuffs

- Give Up The Funk (Tear The Roof Off The Sucker Medley)

- Night Of The Thumpasorus People

CASABLANCA 824 502-2これは歴史的名盤だ。ファンクはソウル、ロック、ジャズなどを融合させた70年代に完成する黒人音楽=文化の一形態(詳しくはリッキー・ヴィンセント「ファンク -人物、歴史そしてワンネス-」;BI PRESS 1998 に譲る)だが、P-FUNK はその中でもよりドゥーピーでゆったりしたグルーヴを持っており、はまると抜けられない魅力を持っている。JBのホーン・セクション、ブレッカー・ブラザーズ、ブーツィー・コリンズを迎え、バーニー・ウォーレルのチープでチャーミングなキーボードをバックに、ジョージ・クリントンは壮大な P-FUNK 宇宙を構築した。「P-FUNK 宣言」ともいうべきグルーヴィーな(1)に、その要素はすべて詰め込まれている。タイトル曲(2)でさらに聴衆を P-FUNK へ誘い、(3)でコントラストをつけながら、アルバムは進んでいく。そして低音のリズミカルなラップから始まる(6)は、重心の低い P-FUNK の最高傑作だろう。全編を貫くコーラスからは、ノーザン・ソウルの伝統やゴスペルからの影響(歌詞にも現れている)を感じることもできる。ジャケットの下世話さとか、ブーツィーの変態的なベースとか、チープで怪しげなジャケットとか、苦手な人にはまったく合わないものだろうが、変に売れ線を狙わず、あくまでも黒人文化の王道を貫こうとしたこのアルバムの姿勢は、現在のヒップホップに通じていくものを感じる。それはこのアルバムの直後に訪れたディスコ・ブームの中で生み出された、膨大な量の「売れる」作品群と聴き比べるとはっきりする。ライヴ盤「アース・ツアー」とともに一度は聴いて欲しい作品だ。

HOME ・ INDEX ・ BLUES ・ NEW ORLEANS ・ ROCK